Saat melihat berita di tivi atau linimasa, kau makin betah berucap: Agaknya, hidup memang lebih mimpi dari mimpi, lebih fiksi dari fiksi. Demikian pula ketika kau mendatangi pameran Kamuflase Mimpi, pameran tunggal dari Aji Surya di Sumsum Gallery. Saat menyaksi lukisan-lukisan Aji, kau memilih untuk tak membaca deskripsi di bawah lukisan; meski tentu, kau yang dibesarkan oleh teks tergoda selalu untuk membaca. Adapun, kau melaku itu, sebab bagimu lukisan-lukisan Aji telah menawarkan teks itu sendiri: menawarkan metafora dan metoniminya sendiri—dan ketika itu dijelaskan dengan terlampau, melalui teks, kau merasa ada suatu yang hilang atau terampas kala menonton, kala membaca lukisan-lukisan. Menyaksi 9 lukisan Aji, bagimu, seperti disuguh lezat makanan dan mendapat kenyang; lalu diberi pukulan kencang di perut untuk memuntahkan itu kembali.

Siapa yang menonton, bagaimana ia menonton, dan apa yang tengah ditonton, bagimu, akanlah mempengaruhi bagaimana sesuatu itu akan diserap-dicecap, pun ditafsiri. Karenanya, ketika menonton lukisan Aji, kau mencoba berdiri sebagai dirimu yang penyair—dan seorang yang memiliki beberapa lintasan konyol yang cukup pararel dengan Aji. Di batas tertentu, kau cukup dapat berkata mengenal Aji. Pengetahuanmu bahwa ia berproses di musik dan sastra khususnya puisi, teater dan performans, serta film, telah jadi suatu cara pandang tersendiri ketika melihat 9 lukisan Aji. Dan bagimu, hal demikian jadi menarik: berlapis asik, dan menawarkan sejenis pelik. Kenyataan bahwa Aji berproses di musik, sastra, teater, dan performans, pun film, sebelum di rupa membuatmu cukup bisa berkata bobot metafora dan metonimi serta bagaimana tubuh dikonstruksi begitu kental terasa. Namun, di saat yang sama, dua-tiga hal itu mendapat ruang peliknya sendiri: bagaimana kesadaran metafora-metonimi ini tampil sebagai rupaan dan bagaimana tubuh itu digurat dan dipresentasikan-diadegankan melalui cat.

Saat melihat lukisan berjudul “Barak Domestika”, bagaimana figur militer di belakang yang membayang, ember yang menjelma helm dan penghalang perintah sekaligus kacamata kuda agar hanya dapat menatap gawai dan perangkat elektronik, bagimu, menjelma mimpi yang kini telah jadi nyata. Pemotongan atau pembingkaian, yang andai boleh kau curigai sebab Aji dibesarkan oleh pertunjukan, membawamu pada mimpi, sebab suatu ketiba-tibaan: sebab kau tak tahu kapan figur itu masuk, kapan helm ember itu terpakai—dipakai sendiri atau dipakaikan oleh sesuatu. Semua itu telah membawamu pada ketiba-tibaan, membawamu pada mimpi. Dan, kau, sebagai penonton, seperti dipaksa untuk membayang apa yang terjadi sesudah ini: meski samar sekali.

Apa yang dipilih Aji dan bagaimana ia mengomposisikan, meski kau merasa nyaman untuk menyebutnya menyutradarai, jadi kekuatan tersendiri dari karya-karya yang dihadirkan. Figur mainan tentara berwarna merah muda yang masuk ke pintu-pintu menjadi karikatur sekaligus tragik yang mengempur; dan, ya, latar mooi itu tidaklah boleh dilupa! Pemilihan benda yang dijadikan tokoh, lantas disutradarai via cat itu, bagimu, adalah tawaran yang layak untuk terus diuji—untuk tak menyata selesai dan berhenti. “Parade Jambon”, setidaknya, bagimu,terlebih telah memijakkan diri sebagai penyair-pengarang, membawa ingatan kala membaca cerpen Iwan Simatupang berjudul “Tanggapan Merah Jambu tentang Revolusi”.

Rujukan atas “Lingkaran Adiksi” jelas kau ketahui; dan kau bisa bercuriga kebanyakan yang datang akanlah lekas tahu. Namun, mengganti cerutu dengan peluru, sebagai suatu siasat puitik, adalah tawaran Aji yang menarik: mengelitik—tapi jelas menebalkan tragik. Dan bagaimana Aji meng-capture potret itu, dengan hanya setengah wajah, dengan hanya memfokuskan pada hidung-mulut dan jemari menjepit peluru, bagimu, selain menebalkan fokus, juga membuka suatu tafsiran konyol yang lain lagi: tanpa mata dan enggan memandang.

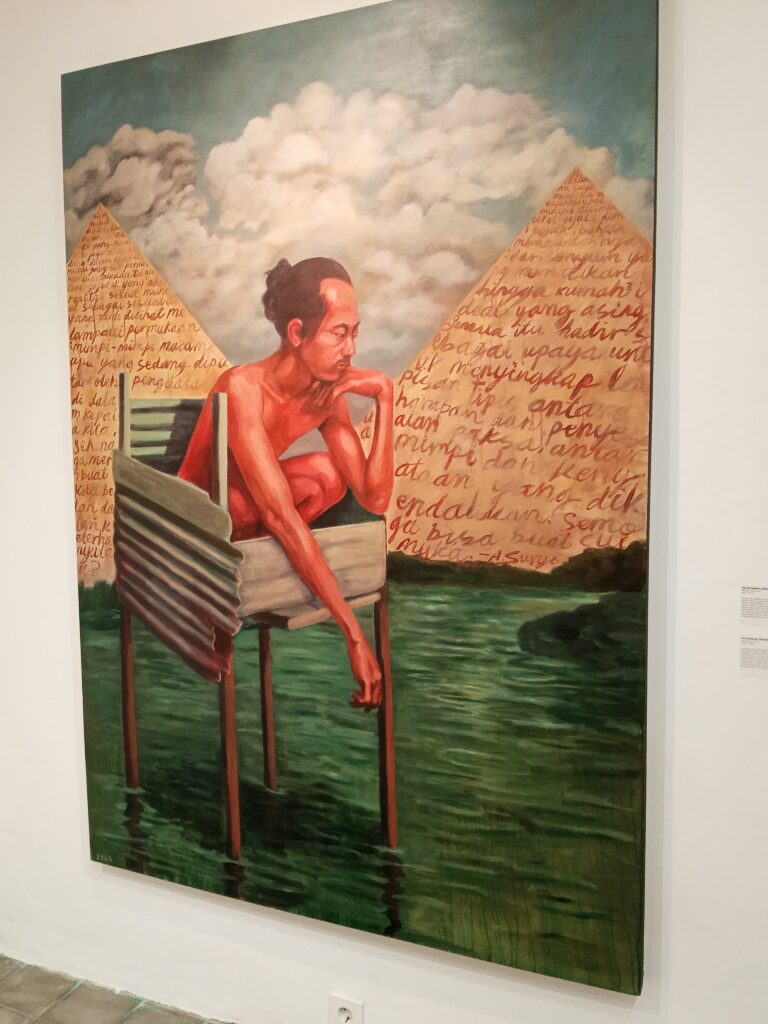

Dalam kesempatan ketika bertandang, Aji berkata padamu, bahwa “Aku di Jamban, maka Aku Berpikir” adalah suatu parodi dan upaya untuk mengkritisi ucapan agung itu: Cogito Ergo Sum. Betapa, kau tak hendak menolak-menyangkal pernyataan si seniman; tapi saat serangkaian kompisisi itu kau timbang, kau dapati sesuatu yang lain… Piramida kata, sungai, jamban, tubuh yang jongkok, bagimu, telah memberi rasa lelah tersendiri. Melihat itu semua, selain memberi ganjil, juga memberimu lega, sebab membuang hajat; tetapi, di saat yang sama, memberi lugu tanya: Berapa lama tokoh itu berjongkok di situ, tidakkah terlalu lama? Dan bagimu, bila figur itu berpikir di jamban, tenggelam pada pikiran, lalu bangun, tidakkah kram dan oleng didapati? Meskpun demikian, kau paham, atau cukup bisa memaham, lukisan itu hendak membalik suatu pernyataan: bukan aku berpikir maka aku ada, tetapi aku ada maka aku berpikir. Namun, citra jamban itu, bagimu, lebih kental menawar: Apa setelah ini—mencari makan lagi?

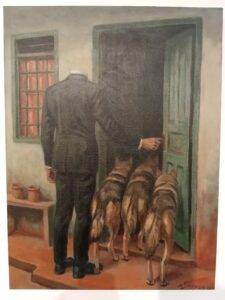

Ironi di “Mencari Damai dalam Kekacauan” dan “Mengenal, Terkabar”, bagimu, terasa begitu kuat; bahkan memang ironi itu yang hadir dengan segera! Sebab ironi demikian, kau merasa betah menyaksi lukisan itu—sekaligus ingin lekas kabur, ingin lekas berlalu ke lukisan yang lain. Citra seorang yang tenang ketika situasi yang kacau memberi perasaan dan pengalaman menyaksi tersendiri; membuat ingin berkata itu mimpi; tetapi, ketika menimbang kini, kau jadi ingin berkata: Ini kejadian sehari-hari, kan? “Yang Kita Punya” dan juga “Anak-Anak Marat”, bagimu, termasuk lukisan-lukisan Aji yang membuatmu bergerak-membayang sebelum dan sesudah adegan yang hadir-terhadirkan dalam dan pada lukisan itu. Adapun di lukisan “Di Balik yang Tersisa”, yang menampilkan visual seorang berjas tanpa kepala, yang membuka pintu dan menyilakan ketiga anjing garang masuk, selain sarat metafora, berhasil membawamu kepada pertanyaan dan pembayangan: Apa yang terjadi setelah ini—apakah

Melihat-menonton lukisan Aji, kau seperti melihat dan menonton metafora yang dihidupkan melalui tubuh, benda, dan pengadeganan—via rupaan, via sapuan cat di kanvas guratan. Dan, pada batas tertentu, hal itu memberikan ambang yang kian: ini nyata atau mimpi, ini gamblang atau kiasan. Atau, malah mempertebal sisi yang satunya: Sebab saking nyatanya maka terasa seperti mimpi, sebab saking gamblangnya malah jadi kiasan. Melihat-menonton lukisan Aji, kau seperti terbawa pada perpaduan Erward Hopper dan Rene Magritte—dengan tarikan yang didekatkan, lokal dan mempertebal janggal. Betapa, kau bayangkan bila tubuh-tubuh pada lukisan Aji bisa lebih menubuh dengan komposisi warna, benda, dan pengadeganan itu akanlah lebih bergema. Namun, andai boleh benar bertanya, kau ingin bertanya ke Aji setelah pameran kelar, setelah lukisan yang dikerja di tengah galeri yang jadi semacam lukisan kesepuluh kelar: Setelah ini apa, Ji?

Dan setelah dari pameran itu, setelah berpamitan dengan Aji, kau tiba-tiba sampai di pantai selatan—menikmati minuman bersama perempuan yang piawai merangkai kembang. Di sana, sambil menyandar, sambil melihat samar ombak di kegelapan, kau ingin sekali bertanya entah pada siapa: Apa yang bisa dilaku kini hanya terbangun dari mimpi dan menjaga kesinisan ini, apa yang bisa dilaku setelah menepi hanya kembali bertopeng untuk menguatkan diri lalu tetap bekerja meski tak tahu genap untuk apa. Saat awan bergeser, menampil gemintang, dan juga memperjelas laut selatan, kau jadi penasaran: Bagaimana bila saat terbangun nanti, malah jadi serangga raksasa—setelah dapati mimpi buruk yang diberi negara? Perempuan itu berkata lirih: Adegan di mimpi mungkin terlupa saat bangun, tapi perasaan di dalamnya tidak, kan? []

(Juli—Agustus, 2025)

Polanco S. Achri adalah seorang penyair dan penulis prosa yang lahir dan tinggal di Yogyakarta; esai-esainya berkisar antara otobiografi, catatan studi, dan ulasan seni. Selain menulis, kadang, ia juga menjadi produser film dokumenter, sutradara teater, dan kurator pameran. Dan ia bisa dihubungi di FB: Polanco Surya Achri dan/atau Instagram: polanco _achri.

Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan

Ketiketik.com Mengetik dan Menalar Perubahan